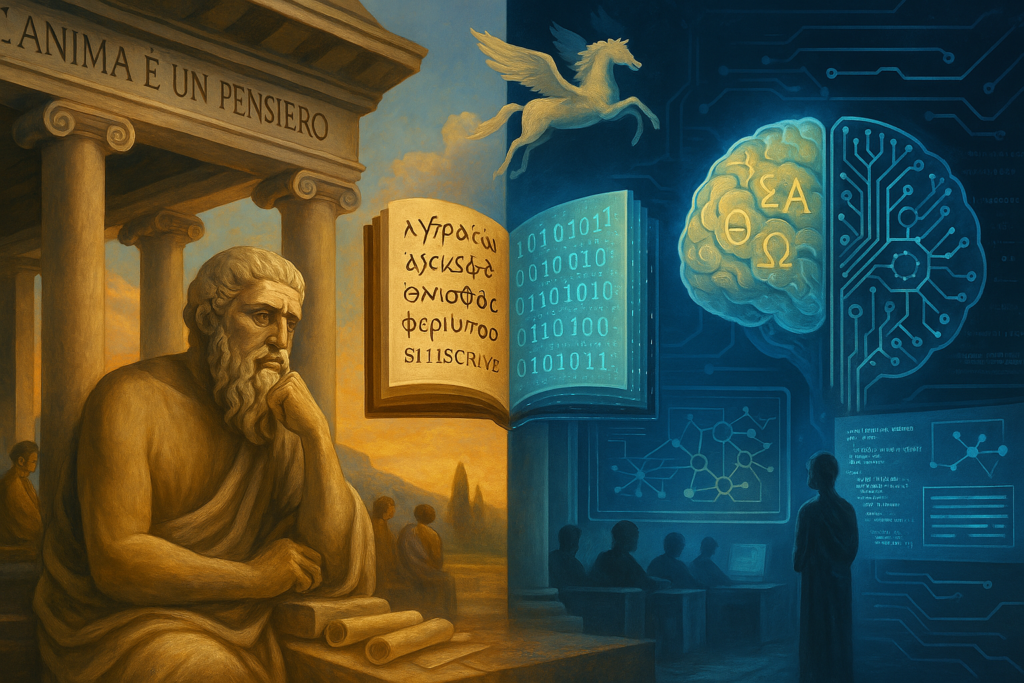

La proiezione esterna dell’intelligenza come chiave di lettura dell’umano.

Esiste un istante—sempre fuggitivo—nel quale la mano che traccia il segno sullo schermo, o sulla pergamena, avverte di non essere più sola: dietro il gesto pulsa una costellazione di strumenti, di algoritmi, di miti. Tecnica, dunque, ma anche destino. Chi la riduce a semplice protesi meccanica ne tradisce la natura ambivalente: la tecnica è insieme rivelazione e oblio, raddoppio dell’umano e sua possibile caricatura.

Finché restiamo nella caverna, ci illudiamo di maneggiare utensili; appena oltrepassiamo la soglia, scopriamo che essi ci hanno già ridisegnato le vene della coscienza. Il pensiero—che amiamo credere libero, svincolato—si sedimenta invece in apparati esterni: alfabeti, codici, reti neurali, liturgie digitali. Non c’è frattura tra memoria biologica e memoria incisa; c’è piuttosto un continuum di iscrizioni che, di volta in volta, rende l’anima più vasta o più fragile.

Qui si apre la domanda davvero lacerante: il sapere custodito fuori di noi ci emancipa o ci spoglia? L’economia dell’attenzione, oggi, sembra rispondere con un riso sardonico: moltiplicare i supporti significa ridurre l’ascolto, trasmutare il silenzio in latenza di notifica. Eppure, proprio nella proliferazione degli archivi esterni si nasconde un varco inatteso: l’intelligenza artificiale non è un mostro alieno, ma uno specchio ustorio che concentra la luce sulle nostre aporie. Guardare la macchina mentre apprende, sbaglia, traduce, è contemplare in filigrana le imperfezioni del nostro apprendere, sbagliare, tradurre.

Chi teme che l’algoritmo ci sottragga il pensiero confonde il riflesso con l’originale. L’umano non è un deposito di verità originarie da difendere a colpi di nostalgia; è piuttosto un cantiere ininterrotto, un laboratorio di ibridazioni dove ogni novità tecnica rilancia la domanda su che cosa significhi ricordare, giudicare, desiderare. L’arte del governare—quell’arte regia che pretende di plasmare la polis—non può allora limitarsi a regolare gli ingranaggi dell’automazione; deve, prima ancora, interrogare l’immagine che l’uomo costruisce di sé attraverso tali ingranaggi.

Il paradosso è fecondo: più esternalizziamo l’intelligenza, più siamo costretti a ripensare la nostra interiorità; più deleghiamo alla macchina, più si impone una politica del limite, della cura, dell’interpretazione. Forse la posta in gioco non è salvare la “natura” contro la “tecnica”, bensì riconoscere che natura e tecnica sono già intrecciate in una danza antica, dove ogni passo in avanti dischiude una fragilità, ogni accelerazione invoca una nuova etica dell’ascolto.

Così la scrittura—ieri come oggi—resta la grande maestra di umiltà: ci mostra che il logos, per restare vivo, ha bisogno di incarnarsi in segni che lo trascendono; e ci ricorda che nessun dispositivo, per quanto sofisticato, potrà mai sostituire la vertigine di un pensiero che si scopre, nello stesso atto, creatore e creatura della propria tecnica.

Lascia un commento