«La storia, quando tace, diventa complice dell’oblio; e l’oblio è sempre premessa di nuovi abissi.»

― un’eco che risuona ancora fra i fili spinati di Ravensbrück.

Origini: il pluralismo come destino. Lione, 16 agosto 1919. Hélène nasce in una casa dove si parlano cinque lingue e si incrociano radici francesi, russe e polacche. Già questa pluralità è forma di pensiero: abitare i confini per negarne la violenza. Laureata in ingegneria, traduce il calcolo in praxis politica: dal maggio 1943 entra nel BCRA come agente P2, nome di battaglia “Christine”, e allestisce piste d’atterraggio clandestine fra Parigi e la Bretagna.

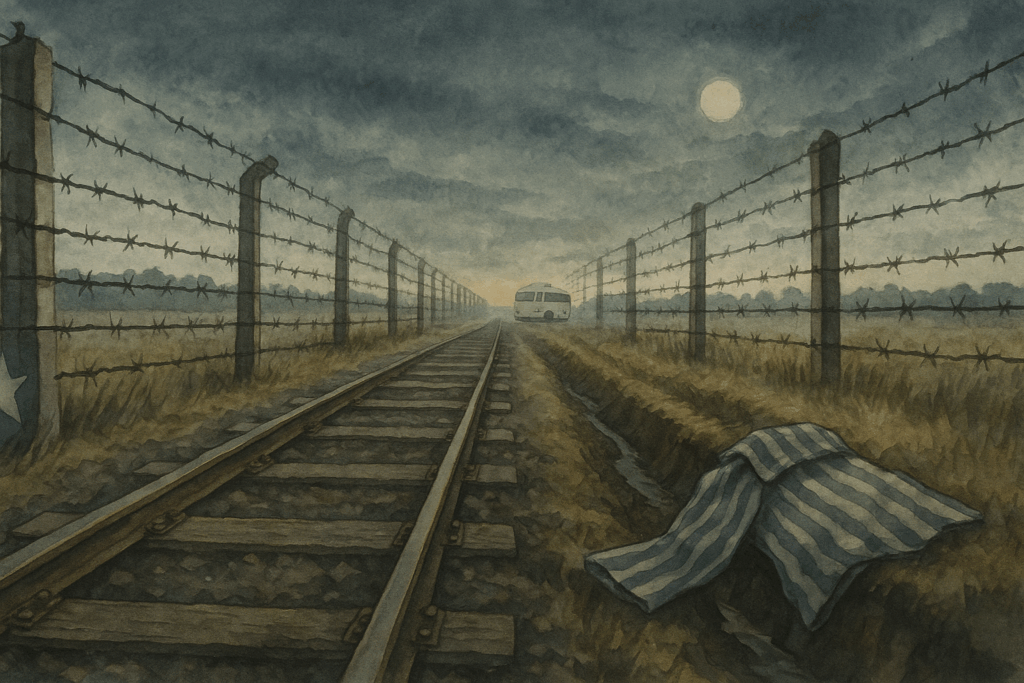

L’arresto: quando la ragione si misura col terrore. Giugno 1944: una soffiata, l’arresto, la Gestapo di Fresnes. Nell’interrogatorio la tortura non strappa segreti, ma rivela un’altra verità: che l’uomo, persino nel buio, resta libero di scegliere il silenzio. Poi il convoglio verso Ravensbrück e, subito dopo, il sottocampo HASAG-Leipzig di Buchenwald. In tasca, il triangolo rosso dei prigionieri politici: un marchio che pretende di cancellare l’individuo e invece — paradosso perfetto — lo scolpisce nella memoria collettiva.

“Le Nine”: etica del legame, strategia del vuoto. 13 aprile 1945. La marcia di 5.000 internate verso ovest è l’ultima amministrazione del male: spostare i corpi per occultare le prove. Ma in un tratto di campagna sassone la colonna si assottiglia; Hélène vede il vuoto fra due plotoni di guardie e comprende che il vuoto — come nella filosofia negativa — è possibilità di evento. Con altre otto donne di Francia, Olanda e Spagna striscia in un fosso, scivola nella notte e fonda la piccola repubblica delle Nine. Dieci giorni di fame, campi arati, bombardamenti: ma il pensiero resiste, “cammina con le gambe degli affamati”. L’11 aprile, presso Colditz, incontrano gli americani: la libertà ha il volto stanco di soldati increduli.

Dopo la tempesta: dal segreto alla testimonianza. Tornata in Francia, Hélène lavora come interprete al ministero dell’Aria, sposa il resistente Daniel Ungemach-Bénédite e tace a lungo. Il silenzio dei giusti — annota la nipote Gwen Strauss — non è rimozione, ma elaborazione di un’ “etica della distanza” che la modernità fatica a comprendere. Solo nel 2002, davanti a un pranzo familiare, racconta l’evasione: da quel frammento nascerà il libro-inchiesta The Nine (2021), che ricuce la trama spezzata di quelle notti sassoni.

Le decorazioni arrivano tardi: Croix de Guerre, Médaille de la Résistance, e nel 2005 il grado di Commandeur de la Légion d’honneur. Ma il vero sigillo è la coscienza storica che riemerge. Hélène muore a Parigi il 10 marzo 2012, 92 anni: il suo tempo biologico si chiude, la sua opera — direbbe Spinoza, — resta come “gioia intellegibile” della resistenza.

Perché ricordarla oggi. Il coraggio non è mera forza di volontà, ma pensiero in azione. L’ingegnera plurilingue comprende la logistica aerea quanto la grammatica dei silenzi: due saperi che convergono nella stessa prassi di liberazione. La fuga collettiva smonta il mito dell’eroe solitario. Le Nine vincono perché tengono insieme fragilità e progetto, fame e canto, singolarità e coro. La memoria femminile della guerra resta ancora periferica. Ricordare Hélène significa correggere la cartografia morale dell’Europa, riportando al centro chi ne ha tessuto le vene nascoste. L’oblio è sempre tentazione contemporanea: mentre risorgono narrazioni livide — dal negazionismo al revisionismo glamour — la sua storia ci ricorda che “ogni neutralità è complicità”.

Un gesto per l’ottantesimo (1945 → 2025). C’è un modo sobrio, quasi “monastico”, per onorare l’ottantesimo dalla fine della guerra: una lunga veglia di letture notturne, itinerante, senza palchi né riflettori. Immaginiamola attraversare le stazioni ferroviarie d’Europa lungo la vecchia traiettoria dei convogli di deportati: Ravensbrück, Leipzig, Colditz, fino a Lione e Parigi. In ogni tappa, voci di donne – attrici, studentesse, passanti – che danno corpo ai diari delle Nine e alle lettere di chi non tornò.

Perché scegliere proprio le stazioni? Perché là dove un tempo il treno era strappo dal mondo, oggi può tornare a essere snodo di coscienza: luogo di passaggi, non di separazioni. Non una celebrazione rituale, dunque, ma un continuum di presenza; non l’inno retorico alla vittoria, bensì l’ascolto corale dell’inquietudine che ancora ci fonda. Così, nel silenzio intervallato dai binari, ricorderemo che la pace non è un monumento inaugurato nel ’45: è una pratica da rilanciare a ogni attraversamento.

Una conclusione (incompiuta). Se è vero, che la politica è la gestione dell’inquietudine prima che del potere, allora la vita di Hélène Podliasky ci consegna una lezione severa: l’inquietudine non si placa nel dominio, ma nell’alleanza fra liberi. La sua fuga non fu solo salvezza, fu profezia: l’Europa che verrà — o che rischia di svanire — starà o cadrà sulla capacità di riconoscere quella voce minuta che, nella notte sassone, sussurrò «Adesso».

Ecco perché non celebriamo un’eroina di bronzo, ma ascoltiamo una coscienza che cammina accanto. E nel suo passo, sempre un po’ avanti al nostro, ritroviamo la domanda più antica: quanta libertà abbiamo il coraggio di portare?

Lascia un commento