Tra urne vuote e partiti senz’anima, il Paese scivola in una sospensione del respiro civico: astensionismo record, sindaci introvabili, leadership senza radici. Ritrovare parola e comunità diventa sfida politica e culturale prima che elettorale.

L’Italia che si guarda allo specchio. C’è un silenzio, quasi un’eco, che si allunga nei corridoi dei seggi vuoti: il Paese-smarrimento. Non urla, non protesta: semplicemente non si presenta. L’astensione diventa rito collettivo, liturgia negativa di una Repubblica che ha smarrito la voce e, con essa, il proprio logos. Di fronte a questa afasia collettiva, la politica assomiglia a un attore in controluce: gesticola, annuncia, s’indigna, ma la platea se n’è andata.

L’abisso dell’astensione. Alle Politiche del 2018 ancora sette elettori su dieci si misero in fila. Quattro anni dopo, siamo scesi al 63,9 % – minimo storico di partecipazione. Ma il crollo più brusco è arrivato alle Europee 2024: sotto il 50 %, «meno di un elettore su due», titolava Pagella Politica, certificando l’ennesimo record negativo Pagella Politica; Sky TG24 parlava di “calo storico” Sky TG24. L’Italia, che nel ’79 inaugurava il Parlamento europeo col 86 % di affluenza, ha perso in quarant’anni quasi quaranta punti di partecipazione.

Chi diserta rivendica ragioni che non sono soltanto “tecniche”. La sfiducia è diventata struttura mentale: «tanto non cambia nulla». Potremmo dire che è il trionfo della nichilistica attesa del nulla: la politica non è più promessa di polis, ma coreografia di potere.

Il deserto dei comuni. La crisi non vive solo nelle percentuali: si materializza nei paesi in cui non si trova un sindaco. Nel 2024 sette comuni – da Saliceto a Melissa – sono stati commissariati perché nessuno ha presentato una lista Il PostCorriere Torino. Perfino dove esiste un solo candidato (46 comuni secondo una rilevazione di giugno 2024) l’esito dipende dal quorum: se non vota il 40 %, scatta la gestione prefettizia BergamoNews.

Fare il sindaco, oggi, è un mestiere rischioso: burocrazia elefantiaca, responsabilità penali personali, indennità risibili. Il governo ha risposto abolendo il limite di mandato sotto i 5000 abitanti, quasi a dire: tenetevi stretti gli ultimi che resistono Openpolis. Soluzione-toppa: se la comunità non genera nuova classe dirigente, prorogare quella vecchia è solo la sospensione della crisi, non la cura.

Il labirinto dei partiti. Sul proscenio nazionale, la destra governa ma non forma. Giorgia Meloni concentra il consenso, ma il “vivaio” è povero: quando serve una visione di lungo periodo, si ricorre ai “grandi vecchi” del diritto costituzionale, spia di un pensiero strategico in outsourcing. L’ideologia si riduce a marketing identitario; la paideia (formazione) è sacrificata all’urgenza del risultato.

La sinistra, specularmente, parla molte lingue ma non trova sintassi. Il Partito Democratico, dopo la girandola Zingaretti-Letta-Schlein, oscilla fra istinto movimentista, nostalgia social-liberale e tentazione neo-populista. Il risultato? Una polifonia stonata che non converte in progetto la domanda diffusa di giustizia sociale. L’elettore ne trae un’impressione di magma: tutto scorre, nulla prende forma.

In entrambe le aree manca quella che possiamo definire raison critique: lo sforzo di misurare il potere sulla forma della società – demografia in declino, lavoro frammentato, transizione climatica – anziché sul respiro corto dei sondaggi.

Se il partito del non voto è ormai la prima forza del Paese, la responsabilità ricade su una classe politica che arranca – parola precisa e cruda. “Si studiano correttivi tecnici all’astensionismo”, dicevano i dossier ministeriali; ma chi governa non osa la cura più semplice: tornare nelle piazze autentiche, non in quelle virtuali col filtro-selfie. Si preferisce parlare di premierato o di terzo mandato perché il lessico istituzionale copre il vuoto relazionale. Intanto l’elettore – “cliente” nella neolingua dominante – sceglie la via più radicale: spegnere il dispositivo.

Oltre la diagnosi: una terapia senza anestesia. L’uscita dal tunnel impone di ri-politicizzare la polis. Tre piste, solo abbozzate qui:

Formazione democratica diffusa: dalle scuole superiori ai sindacati (quelli che restano), passando per la TV generalista. Senza alfabetizzazione politica la cittadinanza resta atto notarile, non pratica quotidiana. Riconciliazione con i territori: incentivi economici e normativi per chi assume incarichi nei piccoli comuni; task-force di supporto tecnico per liberare i sindaci dall’asfissia burocratica. Rigenerazione culturale dei partiti: think-tank permanenti, scuole quadri, aperture reali ai movimenti civici. Chi confonde il partito con l’hashtag è già fuori scala storica. Qui la parola “riforma” deve tornare ad avere il suo peso etimologico: rifacimento, non maquillage.

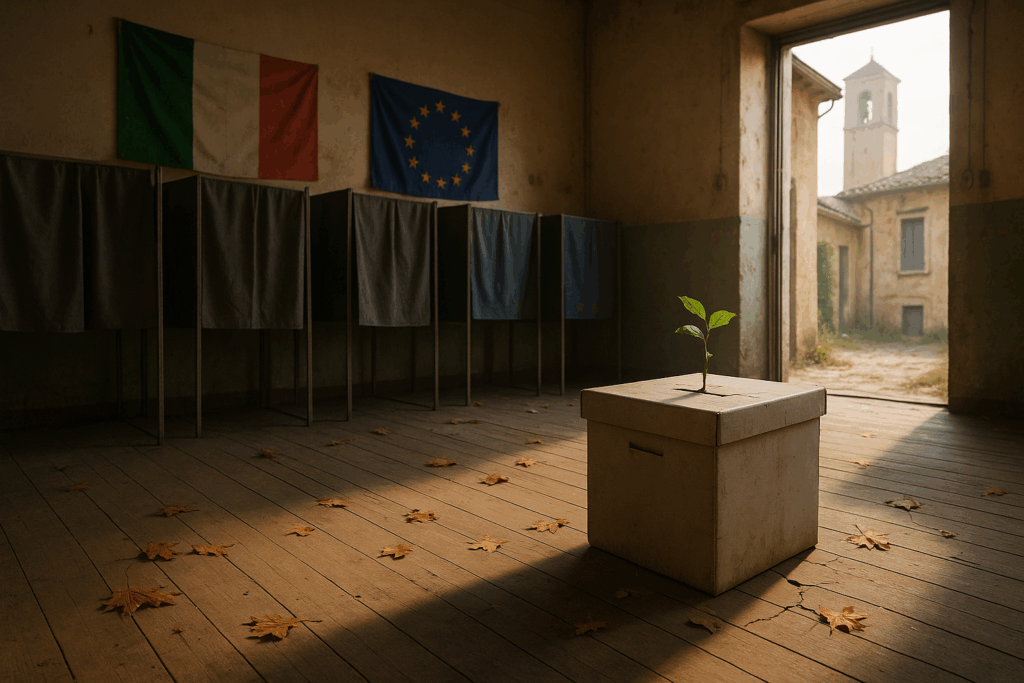

Un gesto che brilla nel buio. Mi sorprendo a rivedere la nonna in un pallido mattino di quel 10 marzo del 1946. Scarpe lucidate con il grasso del camino, il foulard trattenuto da uno spillo di latta: poca scena, tutta sostanza. All’ingresso del seggio l’orologio del campanile batteva l’ora con un colpo secco, come per ricordarle che il tempo, a volte, sa inchinarsi. Lasciò la scheda nell’urna con la cautela di chi depone un uovo fragile, poi abbassò lo sguardo, quasi intimorita dal peso di quel futuro appena consegnato.

Non tornò a casa parlando di diritti o di doveri; disse soltanto: «Ho posato un seme». Aveva intuito che la cura dell’umano si nutre di gesti minuscoli e irripetibili, capaci di fare breccia nel buio come un fiammifero acceso: dura un istante, ma indica dove siamo — e, forse, dove potremmo ancora incontrarci.

Lascia un commento