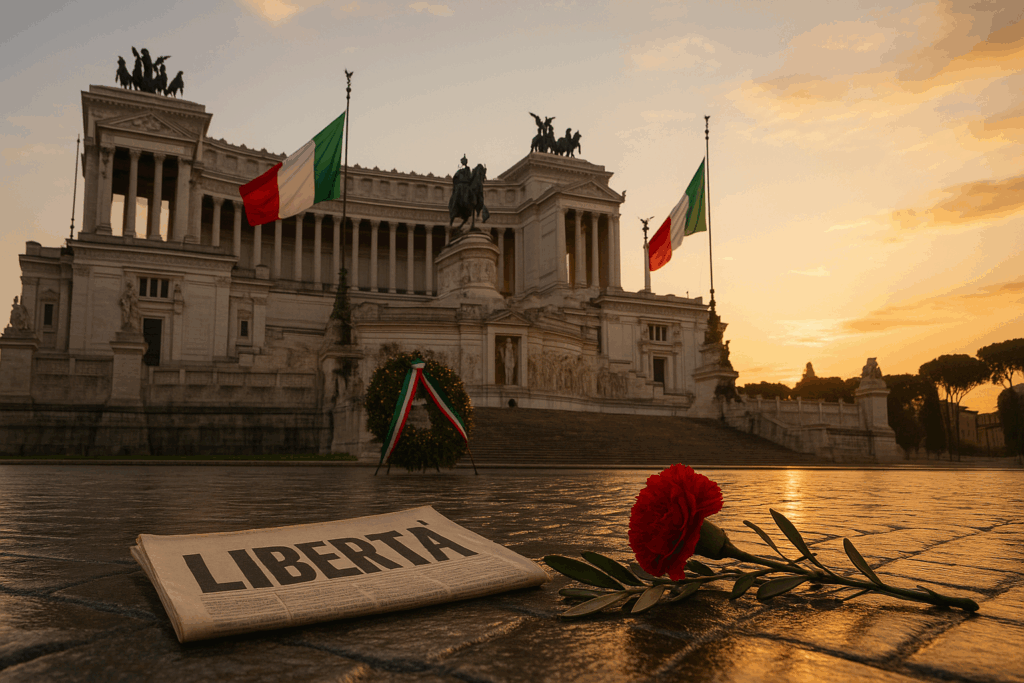

Il lutto nazionale per Papa Francesco, i cortei blindati e un social-buzz da record: l’80° 25 Aprile svela una verità scomoda – la festa che dovrebbe unire continua a fare da sismografo delle nostre fratture più profonde, storiche ed esistenziali.

“Milano, sera del 24 aprile. Sotto la pioggia di luce dei led, un ragazzo imbocca corso Venezia con un cartello di cartone: «Mio nonno era partigiano, io sono climattivista». Dietro di lui, un gruppo di ex alpini intona Bella Ciao con la voce roca e le giacche d’ordinanza. Più in là, smartphone sollevati come ceri digitali immortalano gli striscioni pro-Palestina. In quell’istante capisci che il 25 Aprile non è passato: è un presente che tira ciascuno per la giacca, costringendolo a dire chi era, chi è, chi vuol diventare.”

La sobrietà che fa rumore. Il governo, inchiodato al lutto per la morte del pontefice, ha chiesto “celebrazioni sobrie”. Risultato? 87 comuni hanno ridotto o annullato gli eventi, mentre i cortei principali hanno registrato la partecipazione più alta dal 2018. Nel vocabolario politico la parola antifascismo scompare, sostituita da una semantica del “patriottismo” cara a Fratelli d’Italia e Lega. Ma i simboli – bandiere rosse, fazzoletti verdi, keffiah – si incaricano di dire ciò che le istituzioni tacciono.

La politica dell’oblio programmato. «L’Italia è nazione di memorie divergenti, non di memorie condivise», ammoniva Norberto Bobbio. Oggi quella divergenza è diventata strategia. Finché il 25 Aprile rimane arena di identità contrapposte, nessun partito rischia di perdere capitale simbolico: la sinistra difende l’esclusiva sull’antifascismo, la destra offre la cornice della libertà repubblicana. È la politica del conflitto a costo zero: grandi parole, zero riforme. Non stupisce che in Parlamento si moltiplichino interrogazioni sulla “troppa politicizzazione” della festa senza approdare a proposte di legge concrete. Intanto la legge 61/2005 sul Giorno della Libertà – 9 novembre, caduta del Muro – resta lì, sospesa, come un invito non raccolto a un ricordo meno divisivo.

Gioventù e memoria liquida. Secondo alcuni sondaggi, nel 2024 il 27,8 % degli italiani giudicava il 25 Aprile “ricorrenza di parte”, mentre solo il 37 % lo vedeva come argine al ritorno del fascismo. Eppure, sulla Generazione Z la festa esercita un fascino inedito: su TikTok l’hashtag #25Aprile2025 sfiora i 22 milioni di visualizzazioni. Non più retorica delle bandiere, ma storytelling personale: clip di nonni che raccontano la Resistenza, montaggi rap con fumogeni arcobaleno, duetti che legano i rastrellamenti del ’44 alle guerre d’oggi. Qui la memoria è liquida – mescola climate justice, diritti LGBTQ+, Gaza. È un patchwork che scandalizza i puristi, ma restituisce alla Liberazione un respiro cosmopolita che le celebrazioni ufficiali, ingessate, non sanno più evocare.

Il valore economico della frattura. Paradosso italiano: mentre ci accapigliamo sui simboli, il ponte del 25 Aprile genera numeri record. Secondo alcuni dati, le prenotazioni alberghiere hanno toccato il 57 % di saturazione e un indotto stimato in 130 milioni di euro. Il turista americano che sorseggia un Negroni in via del Corso non sa distinguere partigiani e badogliani, ma beneficia del dibattito: più visibilità equivale a più flussi. Ora la domanda: l’economia può essere catarsi del conflitto memoriale? Può la festa divisiva diventare opportunità di sviluppo condiviso, disinnescando la contrapposizione ideologica?

Europa come specchio deformante. Altrove la memoria si “normalizza”: in Francia l’8 maggio è Union sacrée repubblicana; in Germania si discute se renderlo festività nazionale; in Polonia la Liberazione coincide con l’inizio dell’occupazione sovietica, dunque la si problematizza all’istante. L’Italia spicca per un dettaglio: celebra la Resistenza interno-civile, non la vittoria militare alleata. Qui sta la radice della spaccatura: la festa non è “contro il nemico esterno” bensì “tra noi e noi”.

Sentieri di riconciliazione. Che fare dunque? Serve una didattica plurale che inserisca anche il capitolo di guerra civile, senza demonizzare né santificare. Serve un rituale unitario: perché non affiancare al corteo partigiano un momento laico d’orchestra sinfonica, letture di migranti, testimonianze di nuovi europei? Serve un osservatorio social-data che, sulla scorta di Brandwatch o Talkwalker, disinneschi tempestivamente negazionismi e hate-speech. Infine, occorre political will: se l’élite continuerà a usare il 25 aprile come palco per identità da campagna elettorale permanente, la frattura resterà rendita per pochi e scarto per molti.

Il nodo esistenziale. Nelle sue Meditazioni europee, Massimo Cacciari ricorda che «l’autentica politica è esercizio di differenza che non precipita in inimicizia». Il 25 aprile italiano è precisamente il contrario: differenza che gode dell’inimicizia, perché nell’inimicizia trova il carburante dell’autoconservazione. Ma l’inimicizia, avverte Cacciari, è tempo sottratto al pensiero. Se la Liberazione vuole tornare liberante, deve scegliere la fatica – impopolare – della complessità. Riconoscere che la Resistenza fu insieme epopea, guerra civile, laboratorio di Repubblica, e che oggi può insegnare ancora, ma solo se la smettiamo di ridurla a didascalia per la parte che ci conviene.

Tra noi… Ehi, arrivato fin qui? Grazie. Questo non è un sermone in punta di penna: è il dubbio grandissimo di chi, ogni 25 aprile, prova a mettere d’accordo nonno partigiano e figlio influencer. Forse è impossibile; forse, però, la bellezza sta proprio lì, nel tentativo. Buona Liberazione – nella testa, nel cuore, nei gesti di ogni giorno.

Lascia un commento